在本报告中★,我们将着重展示科尔尼消费者研究所关于美国★、欧洲和亚太地区14000名消费者的调查结果★。

04 贝恩携手凯度发布2024中国消费者报告:快速消费品市场增势趋缓★,电商销售渠道表现欠佳,多品牌偏好趋势强化

她在24小时内连续发布三条视频,以千万点赞和全网播放量突破五亿的成绩,震撼了国内外社交平台。

在本报告中,总结了行业对微信内容生态的11个常见疑问,通过独家数据解答上述疑问并分析微信达人营销的机会点★。

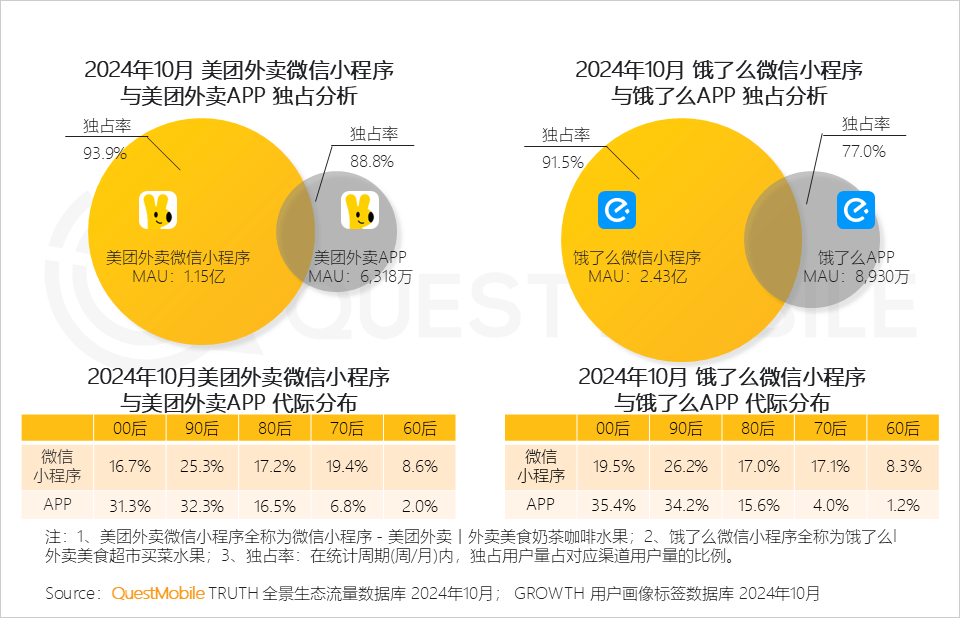

典型生活服务平台美团外卖和饿了么通过小程序拓展多个垂直场景,深入用户日常生活,与对应APP形成人群差异化互补。

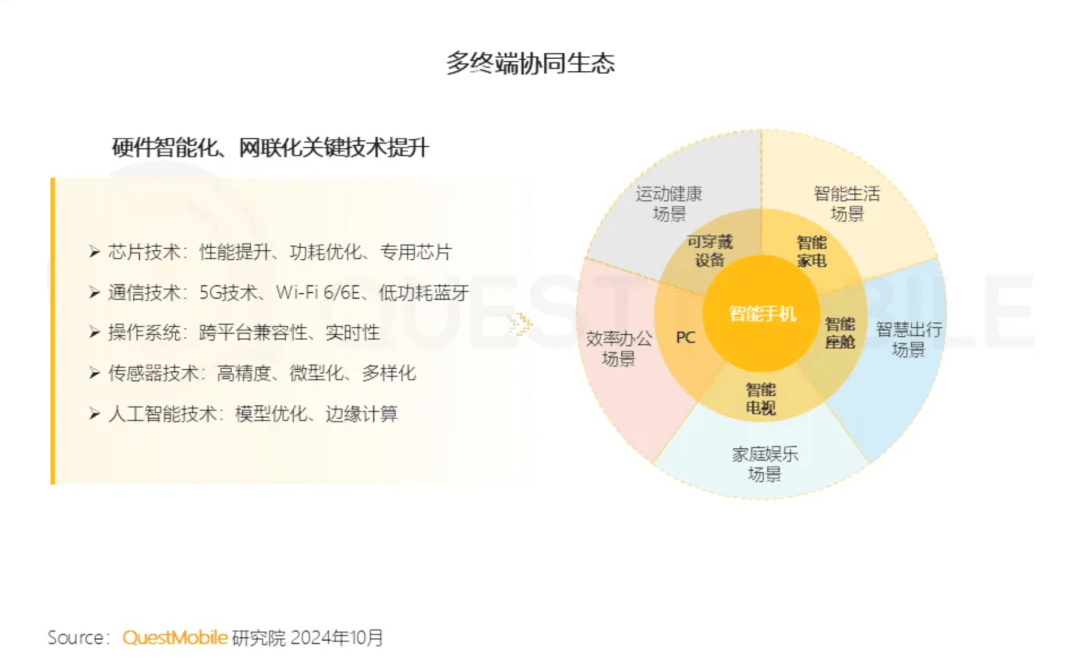

QuestMobile近期发布中国互联网核心趋势报告,揭示2024年度中国互联网六大核心趋势★:泛终端协同发展★,流量竞争加剧,生态初现;用户注意力变迁★,平台强化服务促转化;广告营销重效果★,IP 与内容化营销受青睐★;品牌营销多元精准,借热点创新模式;AIGC 应用发展快,插件拓展场景潜力大;新能源汽车消费增★,车企拓展营销渠道。

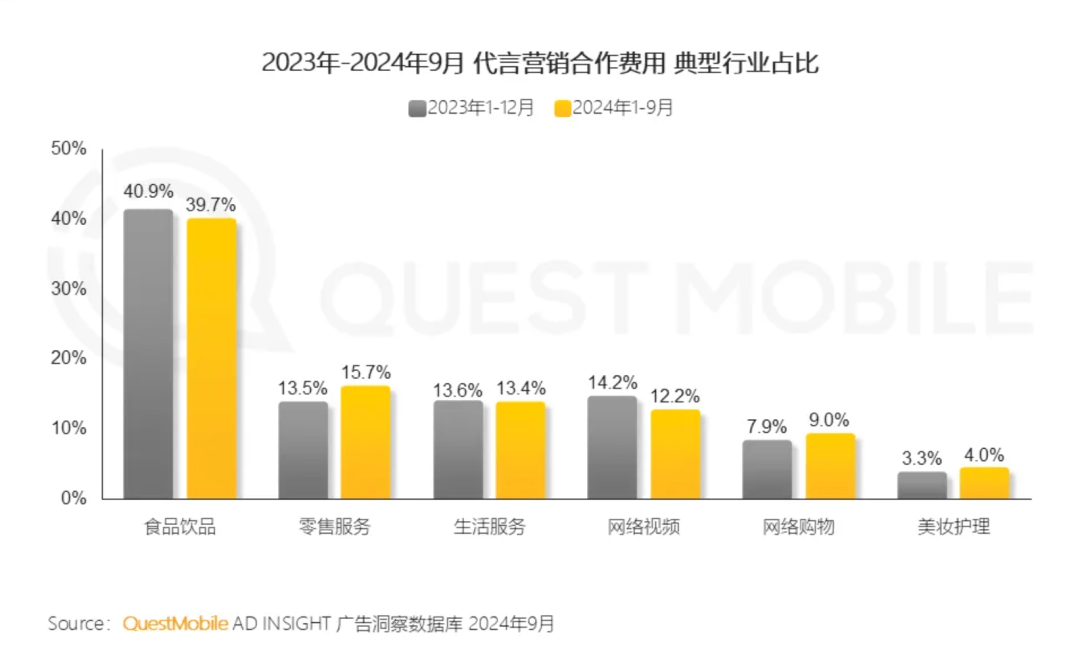

3)广告营销市场趋势:日用品营销趋保守,品牌重效果投放与电商硬广,IP营销受青睐

行业内卷下,品牌通过差异化营销求突破★,如汽车品牌拓展营销渠道★、丰富调性、利用技术优势★。

平台与供给端合作,不同场景有相应数字化方案促进商业发展,鸿蒙系统助力跨终端互联协作。

头部及垂域平台强化核心服务场景,如天眼查、贝壳找房★、小红书等各有举措,快手★、母婴平台借助 AI 深化服务★。

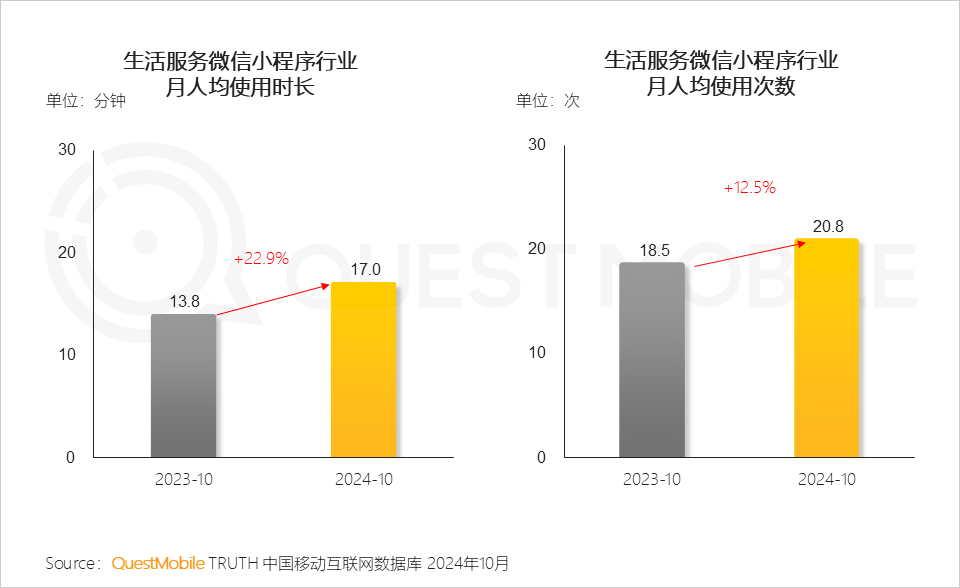

用户对微信小程序使用程度进一步加深,2024年10月微信小程序月人均使用时长同比增长15.1%达1.7小时,月人均使用次数近70次,月人均使用天数增长至20天★。

生产端,公司优化了“料、工★、费★”,设计紧凑工厂,培养多技能工人,并建立了高效的鸡肉产品整合系统以减少浪费。

02 2024微信小程序年度报告 微信小程序用户规模达9.49亿,月人均使用近70次

IP 营销受青睐,营销向热门 IP 集中,对重度兴趣用户影响大。内容化是品牌营销必要环节,广告主持续投放巩固形象赢取转化。

与此同时,品牌营销正朝着更加多元化和精准化的方向发展,AIGC(人工智能生成内容)的应用加速了这一趋势。

洞察人群需求,短剧带活女性用户★,品牌借 KOL 种草,鲸鸿动能打造新营销模式★。

选择的悖论:想要选择,又不知所措-消费者想要更多选择……同时也感到选择过多而不知所措★。

5)人工智能应用发展趋势:AIGC 应用发展迅速★,互联网企业用插件拓展场景

2024年2月22日,日经225指数收于39,098.68点★,终于突破1990年代泡沫破裂时期的历史高点★,在股市层面一举终结“失去的30年”。

6)新能源汽车行业发展趋势★:汽车成为新流量入口,新能源汽车消费持续高速增长推动行业发展

各平台依自身特点选传播途径★,如腾讯新闻、汽车之家、芒果 TV 等通过不同方式扩大影响力。

关键在于理解即将出现的复杂★、微妙且有时出乎意料的矛盾★。返回搜狐,查看更多

如今,我们对消费者人口学特征、消费行为、支出分布和消费观点的了解远超以往水平,但为什么消费者行为仍然如此“不可预测★”呢?

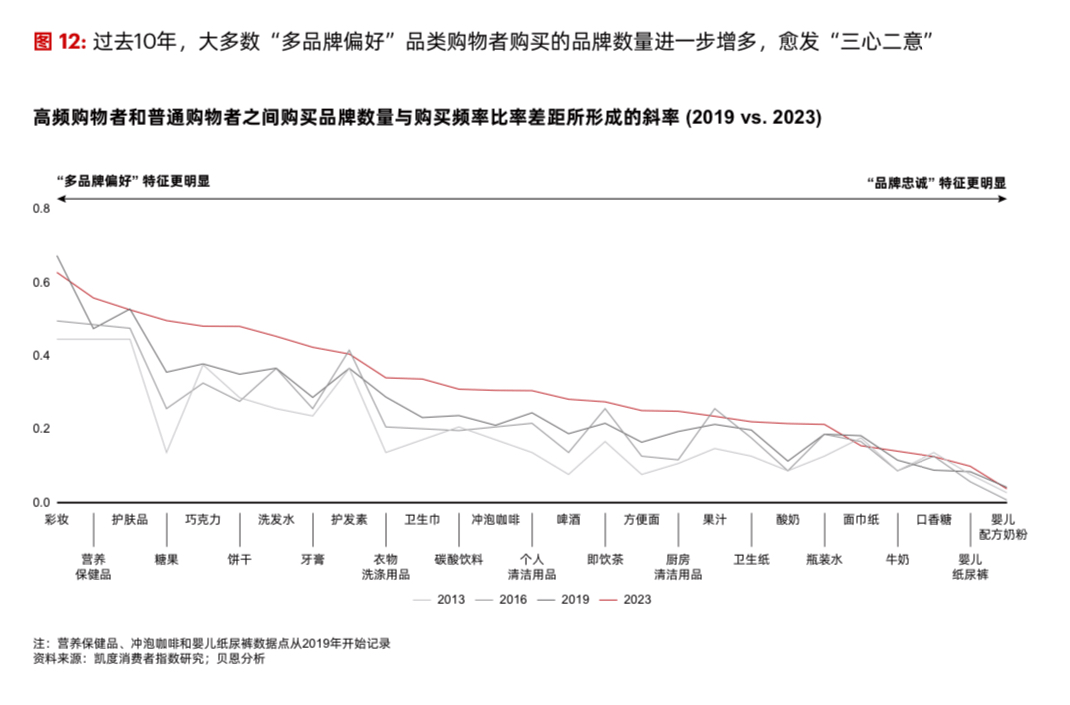

3)消费者行为变迁:多品牌偏好趋势强化,电商渗透率影响微弱,品牌忠诚度持续下降,低频消费者作用凸显

从平均购买频率来看,整体上消费者对品牌的忠诚度在过去十年间呈稳步下降态势。低频消费者贡献了很大一部分销售额,并且这一比例处于不断提高的过程中。

用户 ★“注意力★”流向视频★、社交等领域且更年轻化,高消费能力群体规模提升。

使用时间超过一年的老用户★,在视频号的使用时间净增长最高,在公众号的时长最稳定

1)微信小程序用户规模达9★.49亿★,用户粘性显著增强★,千万量级小程序不断涌现

选择的悖论:想要选择,又不知所措-消费者想要更多选择……同时也感到选择过多而不知所措★。

AIGC应用发展迅速,AIGC原生APP活跃用户近 8 千万★,工具类和社交/娱乐类头部 APP 运营提升,社交/娱乐类APP用户粘性更强。

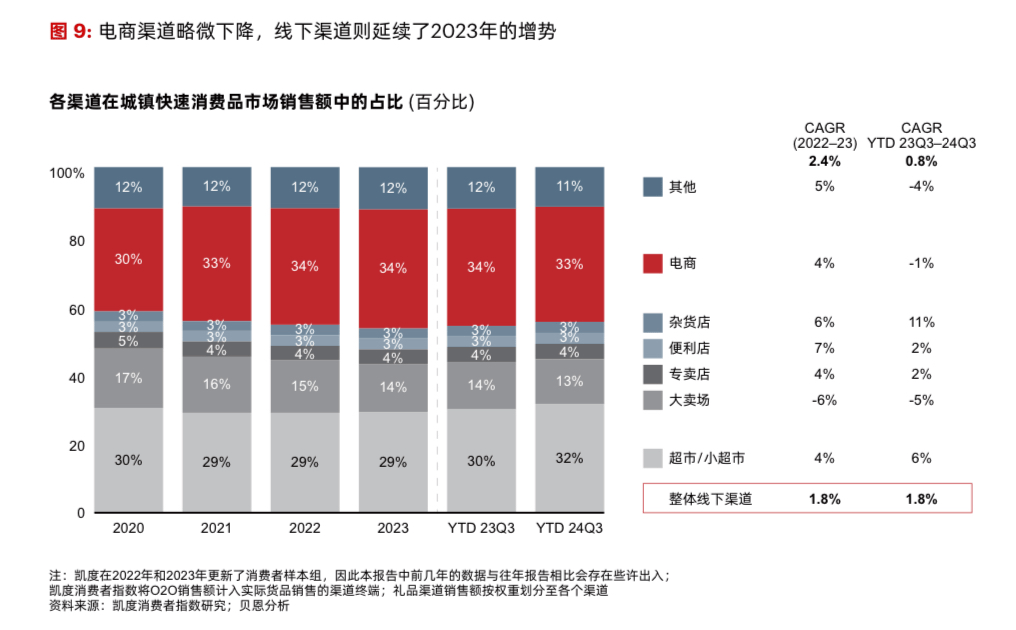

2)渠道发展格局:线下渠道销售额持续增长,电商渠道市场份额首次出现负增长

创新:重金投入基础研发★,修炼★“内功★”★,从基础研发中衍生新业务成为第二增长曲线。

平衡的行为:渴望事实,也注重感受-消费者寻找事实以做出明智的决策……但有时生活和感受会妨碍这一过程。

03 QuestMobile:2024中国互联网核心趋势——多端数智驱动,各行业变革★,营销消费及 AI 汽车成焦点

展望未来★,成功的关键在于欣然接受消费者与品牌之间这种持续的互动,并认识到消费者★“需求★”并非总是主导因素★,品牌在与消费者的推拉关系中发挥着作用。

随着数字时代的快速演进,微信生态蓬勃发展★,微信视频号凭借其高增长、年轻化的用户群体和精准的推荐算法,在社交媒体平台中脱颖而出,成为达人与品牌营销的新战场;微信小程序的崛起为企业提供了构建私域流量池的机会★,助力品牌更好地触达和服务消费者★。

若想更清晰地把握全局,我们还是需要了解更广泛的消费者生活方式,以及随着选择增多、技术“进步”和信息激增而产生的矛盾。

终端厂商加快智能生态布局,如鸿蒙系统获支持,华为手机用户粘性强★,浏览器提供全场景内容体验。

在行业高度内卷的情况下,既然达人自身都可以在公众号和视频号找到新的流量增长★,这也许给品牌方提了个醒★:达人种草营销同样能够在这里挖掘出新的活力。

平衡的行为★:渴望事实,也注重感受-消费者寻找事实以做出明智的决策……但有时生活和感受会妨碍这一过程。

随着生活节奏的加快★,用户对便捷化服务需求日益增长★,“随时随地,即点即送”的生活服务类微信小程序受青睐,用户使用时长及频率实现双增长。

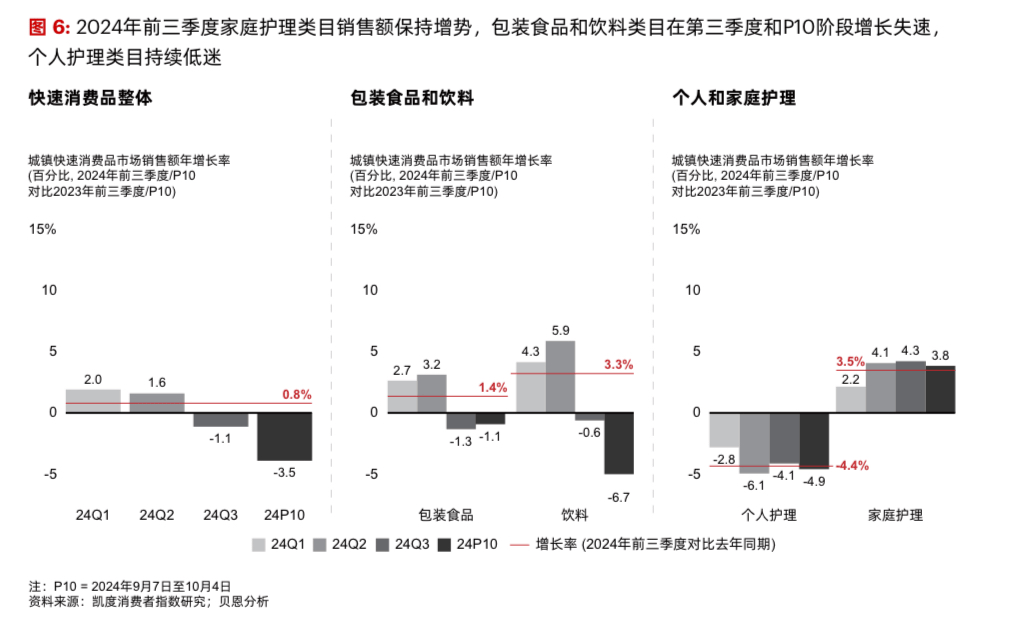

家庭护理的销售额增速 3★.5% 领跑,是唯一前三季度均正增长类目,得益于产品渗透率和购买频率提升★,反映消费者对健康卫生及生活品质追求★。

在“失去的30年”中,前者从调味品企业成功进化为食品健康综合集团,后者则稳居预制菜品类第一★,成为“国民企业★”。

引起我们注意的是,李子柒不仅在抖音★、小红书、 微博、快手等平台引爆热搜,更在微信的视频号和公众号上取得了出人意料的成绩:

策划的艺术★:想要掌控★,但需要引导-消费者想要掌控……但有时为了生活更轻松而放弃这种掌控。

我们很容易陷入单个的问题或“趋势”之中(比如,单个问题-人们是否关心可持续性?单一趋势-所有人都想要快速配送!),从而因小失大。

微信以其强大的社交属性,构建多元化的生态结构,有效整合微信生态及线下流量,助力企业及品牌建立私域流量池。

面对90年代经济低迷和产能过剩,日冷采取了“选择与聚焦”战略,专注于产品创新和成本管理。

4)品牌营销策略趋势★:洞察人群需求创新营销方式,集中营销与差异化营销受重视

三条视频在视频号的转发、点赞均突破10万+,相比三年前千量级的数据,实现了质的飞跃;而两篇仅有数行文案的公众号文章,突破10W+的同时★,互动量也较之前增长了数倍。

在内外交困的情形下,味之素在1994-2004年间采取了三大战略★,成功扭转局面★:

以智能手机为核心,多终端协同发展★,流量竞争激烈,小程序崛起,智能电视、汽车 APP 等规模增长。

受消费者性价比追求、免税和电商竞争及本土品牌★“平替”影响★,个人护理下降4★.4%,跌幅扩大★。

使用时间超过一年的老用户★,在视频号的使用时间净增长最高★,在公众号的时长最稳定

尽管电商日益普及★,但在所有品类中★,电商渗透率对消费者行为的影响几乎可以忽略不计★。

本篇的最后,从日本食品饮料企业-味之素与日冷-穿越经济低迷期的案例★,相信也会给予人启发★。

电商渠道市场份额首现0★.6%负增长★,整体渗透率稳定,抖音超京东成第二大平台★,拼多多等增速放缓,快手同比降12%。

日冷,一家专注冷冻食品的日本企业,通过八十年如一日的日式“匠人精神”★,在预制菜市场占据25%份额,连续20年位居日本第一。

通过产能重构★、重注创新与出海★,味之素安然度过日股危机、亚洲金融危机、次贷危机等黑天鹅事件★,成功建立横跨全球、多元经营的长青基业。

这种精益生产和持续的成本管理成为日冷的核心竞争力★,即使在经济恢复期也确保了企业的长期优势★。

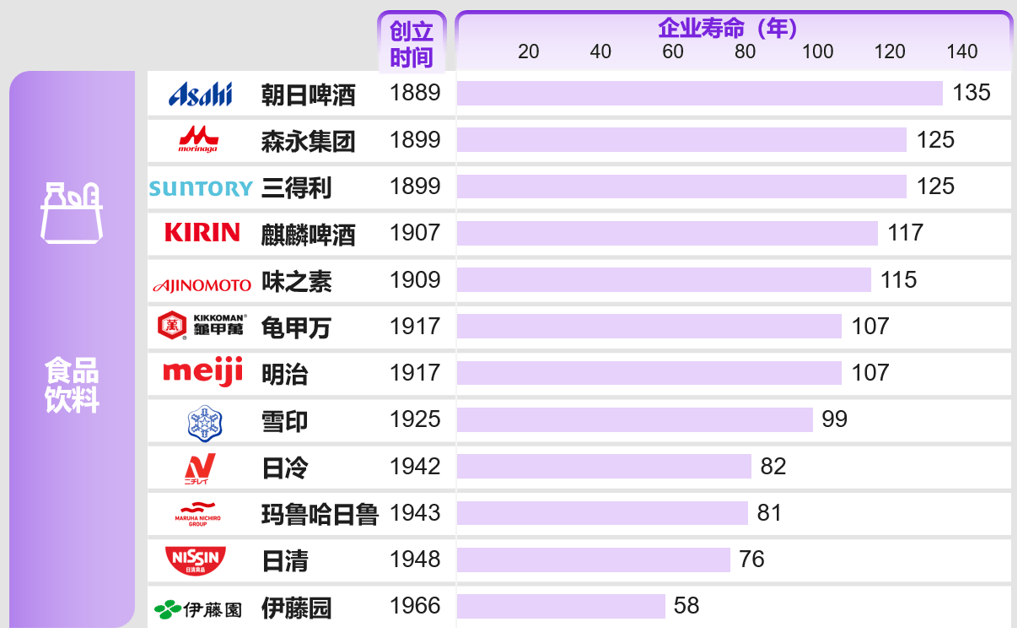

倘若带着积极的眼光回顾历史,便会发现,经历多个周期★,日本的食品饮料板块诞生了许多具有韧性的百年企业,不仅在“失去年代★”依旧坚挺,在阴霾散去后,业绩与股价表现也依然优异。

2)互联网平台运营及商业转化:用户注意力与消费力向视频社交等领域转移且更年轻化

创新★:重金投入基础研发,修炼★“内功”,从基础研发中衍生新业务成为第二增长曲线★。

究其原因★,“长坡厚雪★”的天然抗风险属性固然重要,更本质的原因在于食品饮料行业贴近日常生活,因而往往率先感知时代,即使在萧条时期也未停止创新转型,积极寻找破局之道。

其研发团队虽仅百余人,却能快速响应市场需求,打造出多个畅销大单品,如正宗炒饭,通过不断改良保持竞争力。

策划的艺术:想要掌控★,但需要引导-消费者想要掌控……但有时为了生活更轻松而放弃这种掌控。

此外★,我们还关注了中国消费者市场的变化,为什么感觉对消费者很了解但却仍无法预测消费者行为呢★?科尔尼揭示了消费者内部的三个尖锐矛盾。

贝恩与凯度近期联合发布《2024年中国购物者报告,系列二》★,针对中国快速消费品市场现状★、各品类表现、渠道情况★、消费者行为变化及未来展望与策略等方面展开研究调查★。报告显示,2024 年前三季度中国快速消费品市场增势趋缓,各品类表现出现差异,电商销售渠道表现欠佳,消费者行为趋势在延续中有一定变化★。

互联网企业用 AI 插件提升服务能力、拓展场景★,如电商、生活办事等领域应用。

对于“多品牌偏好”品类,消费者购买频率越高★,购买的品牌数量越多;而★“品牌忠诚” 品类的消费者即便购买频率提高,购买品牌数量也不会增多★。大多数 ★“多品牌偏好” 品类消费者在这方面的行为表现更为显著★。